陰陽論と五行論

『陰陽論』は、日本に伝来して陰陽道(おんみょうどう)と呼ばれていますが、もともとは中国最古の王とされる伏羲が作ったといわれています。

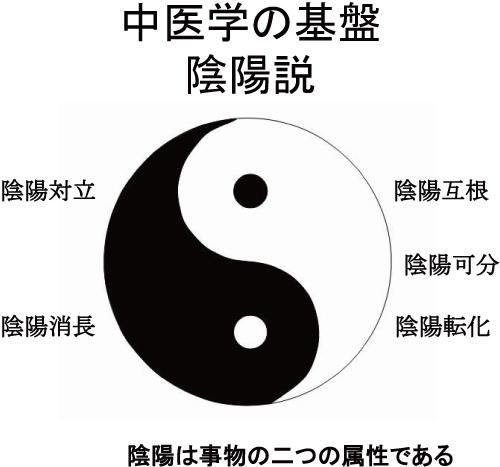

誰もが一度は見たことのある『太極図』がまさに陰陽論です。

簡単に言えば、世界というものは、明暗、火水、天地、表裏、上下、凸凹、男女、剛柔、善悪、吉凶などの一対から成り立っていると考え、たとえば人間の精神は天の気、つまり陽で、肉体は地の気、つまり陰だということになり、生はその精神と肉体との結合、死は両者の分離であると説く。

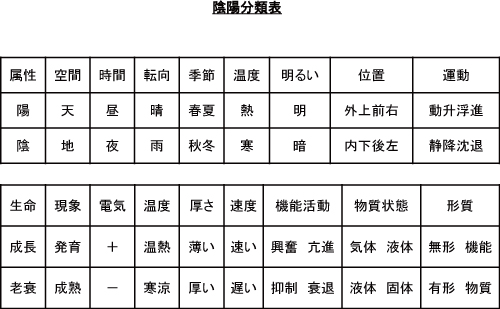

要するに森羅万象のすべてを陰と陽の二相に還元する思想です。

陰と陽とは互いに対極の本質を持つが、事物に固有の属性ではなく相対的に決まる性質があるとします。

それは例えば日中のろうそくの火は陰だが、暗闇では陽となる、というようなことです。

つまり、世界というものは、明暗、火水、天地、表裏、上下、凸凹、男女、剛柔、善悪、吉凶などの一対から成り立っていると考え、人間の精神は天の気、つまり陽で、肉体は地の気、つまり陰だということになり、生はその精神と肉体との結合、死は両者の分離であると説くものです。

陰陽説によれば、天地創世は次のように説明されます。

「もともと宇宙は天地未分化の混沌状態」だったが、やがて軽く澄んだ気「陽」が上昇して天となり、続いて重く濁った気「陰」が沈んで地となった。

つまり陰と陽はひとつの混沌状態(太極)から派生したものであり、いわば同根の関係にあり、そして互いに往来・交合する性質があります。

『五行論』というのは、夏の国の聖王、禹が作ったといわれ、禹の治世のときに洛水からはい上ってきた一匹の亀の甲羅に書かれた文様(洛書)から五という数を悟り、国を治めるのに五つの基本原理を思いついたといいます。

禹が定めた五行というのは、「水は土地を潤おし、穀物を養い、集まって川となって流れ、海に入って鹹(かん:しお)となる。

火は上に燃えあがり、焦げて苦くなる。

木は曲ったものも真直ぐなものもあり、その実は酸っぱい。

金は形を変えて刀や鍬となり、味は辛い。

土は種を実らせ、その実は甘い」(「水は潤下し、火は炎上し、木は曲直、金は従革し、土は稼穡(かしょく)す」)。

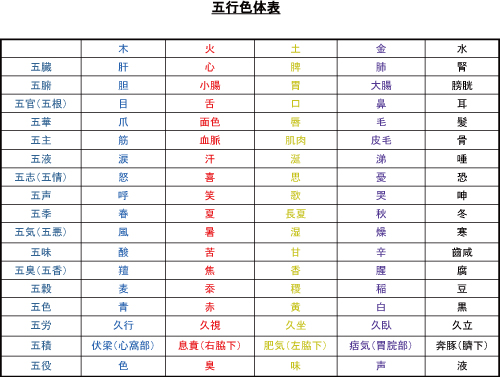

というもので、禹はこのように、『木火土金水』と五つの『味』、五行五味の調和を政治の原則としました。

この考えかたが、のちに斉国の陰陽家鄒衍(すうえん)によって、五つの惑星と結びつけられ、さらにまた万物に当てはめられて、観念的な五行説として完成します。

鄒衍の説は、「天地のはじめ、渾沌としたなかで、明るく軽い気が陽の気をつくり、火となる。

暗く重い気は陰の気をつくり、水となる。天上では火は太陽となり、水は月となり、これが組み合わされて、五つの惑星となる。

地上では火と水から五原素ができる」。

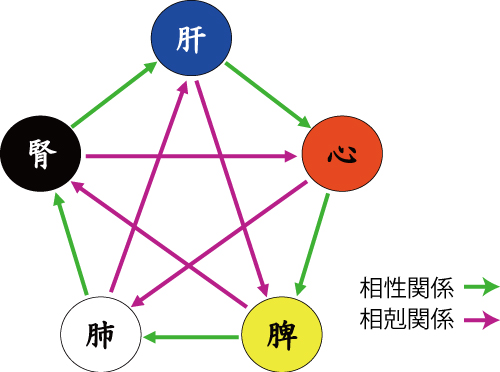

すなわち、木火土金水という五行から万物が成り立っていて、それが消長し、結び合い、循環することによって、あらゆる現象が出てくると考えたものです。

こういった自然現象の思想、東洋思想を取り入れ、現在、針灸や漢方、気功、薬膳に応用されています。

簡略化したものに五行色体表というものがあり、広く利用されています。

陰陽や五行は日常的に使える知識が詰まったものであり、この世の自然を客観的に示し、数千年の時を経て受け継がれ、利用されています。

妊活においても非常に有益な内容となっています。

例えば男性は女性と比べると、「陽」であり、熱を帯びています。

つまり「暑い」のです。

よって熱によるオーバーヒートが体に与える影響が強く、精子はまさに熱に弱いことが実証されています。

また女性には低温期と高温期があり、寒さと暑さの両面の性質を持っています。

このリズムは女性の体が作り上げているものであり、この波を乱すことはあってはなりません。

低温期に温めすぎたり、逆に冷たすぎてもいけません。

高温期に温めすぎたり、逆に冷やすぎてもいけません。

つまり、月経から排卵までは36度付近、排卵から月経までは37度付近でなくてはならないのです。

またこの温度は外から加えるのではなく、私たちの体の中の自然が作り上げていくものです。

自分の体を奮起しなくては本当の温かさではありません。

陰陽論や五行論というと何やら怪しいものと考える方も大勢いるでしょう。

人間はわからない、知らないことに対して理解を超えているからそう感じるのかもしれません。

この世のすべてがこれからも解明することはないと思いますが、大きな方向性として陰陽論と五行論は存在し続けるでしょう。

日々の生活に、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか?